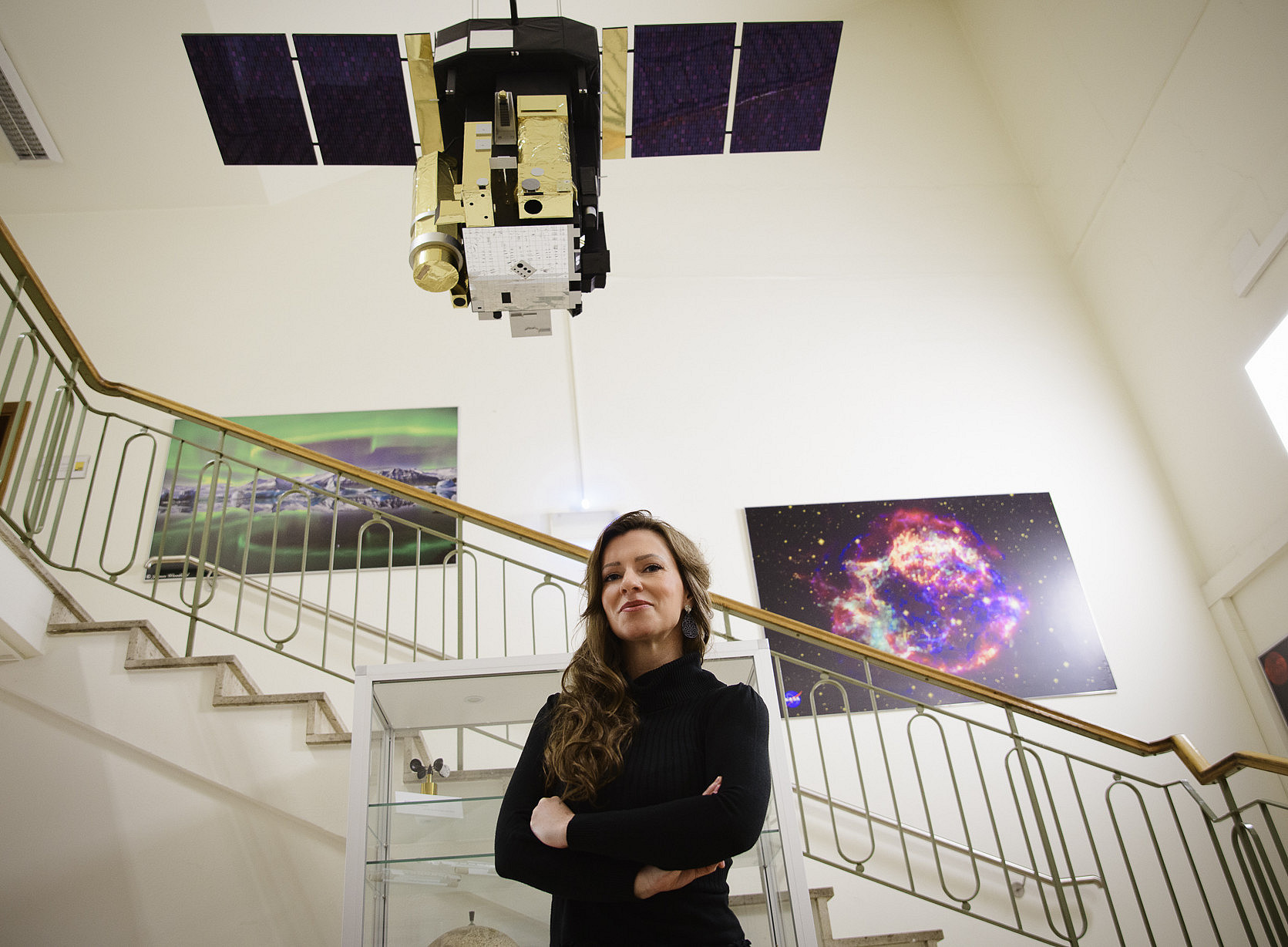

Künstliche Intelligenz (KI) ist in den vergangenen Jahren immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gelangt. Die Grundlage für viele Anwendungen von KI in den Naturwissenschaften sind Deep-Learning-Modelle auf Basis künstlicher neuronaler Netzwerke. Das sind Computerprogramme, die versuchen, die Funktion des menschlichen Gehirns nachzuahmen, indem sie aus Daten lernen und Muster erkennen. In der Wissenschaft werden diese in zahlreichen Feldern seit einigen Jahren sehr erfolgreich als Werkzeug genutzt, etwa zum Auffinden von Exoplaneten, auf denen außerirdisches Leben möglich sein könnte. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Analyse großer Datenmengen aus der Beobachtung der Sonne, woran FWF Erwin-Schrödinger-Stipendiatin Isabell Piantschitsch am Institut für Physik der Universität Graz forscht.

In ihrer bisherigen Forschung zur Sonnenaktivität stieß sie regelmäßig auf Ergebnisse, die mithilfe von KI erstellt wurden. Was ihr dabei aufgefallen ist: Bisher fehlt die kritische Auseinandersetzung mit KI als Forschungsmethode. Das gab den Anstoß für ihr neues Vorhaben, mit dem sie herausfinden will, wie vertrauenswürdig und nachvollziehbar KI als Forschungsmethode überhaupt ist.

In Zusammenarbeit mit dem Philosophen Philipp Berghofer von der Universität Graz initiierte sie dafür das Projekt DeLPhi (Deep Learning in Naturwissenschaften und Philosophie). „Die Leistungsfähigkeit von Computern hat sich in den vergangenen 20 Jahren massiv gesteigert. Dadurch entstand mit Deep Learning ein sehr leistungsstarkes und effektives Werkzeug“, erklärt die Forscherin der Universität Graz.

Methode kennen

„Doch nicht alle Wissenschaftler:innen haben neben ihrer täglichen Forschungsarbeit die Zeit, sich mit dieser neuen Methode eingehend zu beschäftigen.“ Das könne dazu führen, dass man Publikationen mit Deep-Learning-Ergebnissen zitiert, ohne die Methode im Detail zu verstehen. „In der Astrophysik analysieren wir etwa Daten mit Hilfe Neuronaler Netze und bekommen auch gute Resultate. Doch wie vertrauenswürdig diese sind, ist nicht immer klar.“

Für die Mathematikerin ist noch etwas auffällig: „Die hohe Effizienz von Deep Learning ist mathematisch bisher nicht vollständig verstanden. Man könnte sagen: Die KI funktioniert zu gut, um wahr zu sein", erklärt Piantschitsch. "Deep Learning ist wie eine Uhr, die perfekt funktioniert und immer die richtige Zeit anzeigt. Doch den Mechanismus dieser Uhr verstehen wir noch nicht in all seinen Details. Das macht KI einerseits faszinierend und zeigt, dass man als Forscher:in damit vorsichtig umgehen sollte."

Im Vordergrund des Projektes sollen laut der Mathematikerin neben der kritischen Auseinandersetzung mit KI als Forschungsmethode primär der Austausch zwischen Mathematiker:innen, Physiker:innen, Philosoph:innen, Kognitionswissenschafter:innen und Künstler:innen zum Thema KI stehen. Gemeinsam sollen Vorteile, Zukunftspotenziale aber auch Risiken erörtert werden, um damit gemeinsam ein besseres Verständnis von Anwendungen der KI in Wissenschaft und Gesellschaft zu erlangen. Seitens der Universität Graz wird das Team durch Manuela Stadlober-Temmer und Axel Maas vom Institut für Physik verstärkt. Im Herbst 2024 sollen die Ergebnisse des Projektes dann in einer Konferenz präsentiert werden.