Woran denkt man bei den Stichworten „hohe Mortalität“, „vulnerable Gruppen“ und „Pandemie“ hört? Den meisten wird Covid-19 einfallen. Dabei gibt es eine Krankheit, die bereits seit 1960 als Pandemie gilt und nur schwer behandelbar ist: die Cholera.

Die lebensgefährliche Durchfallerkrankung grassiert vorwiegend in Entwicklungsländern und kann innerhalb weniger Tage zum Tod führen. Sie wird durch ein Bakterium namens Vibrio Cholerae ausgelöst. Es ist sehr anpassungsfähig und kann in schmutzigem Wasser überleben.

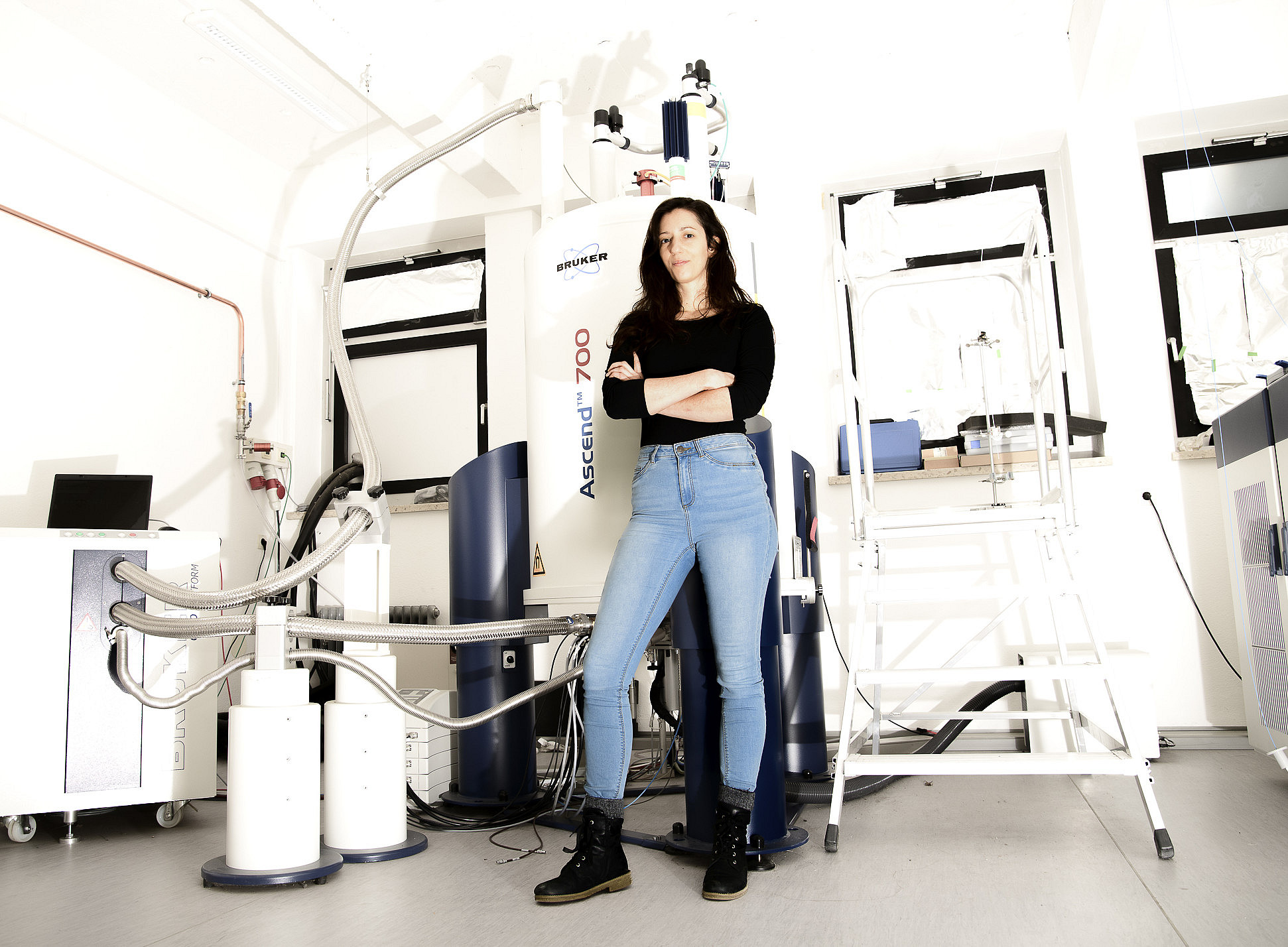

Die Biochemikerin Nina Gubensäk beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit diesem Bakterium und ist an der Universität Graz in den Forschungsgruppen zur Strukturbiologie rund um Tea Pavkov-Keller und Klaus Zangger eingebunden. Sie möchte herausfinden, wie der Krankheitserreger funktioniert und wie man ihn bekämpfen kann.

„Hier in Europa wird die Gefahr unterschätzt“, sagt die Forscherin. Doch sobald es in einer Region zu Krisen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, steige das Risiko für einen Ausbruch der Seuche stark an.

Ein Beispiel dafür ist der Süden Afrikas, wo seit 2022 eine der schlimmsten Cholera-Epidemien der vergangenen Jahrzehnte wütet, wie die New York Times im Februar 2024 berichtete. Die Dringlichkeit diese Forschung wird durch die Finanzierung seitens des FWF untermauert.

Giftfabrik

Was macht das Bakterium so gefährlich? Es hat sozusagen zwei unterschiedliche Designs: In der ersten Form ist es inaktiv im Wasser und kann hier lange überleben. Sobald es vom Menschen aufgenommen wird, wechselt es in den aktiven Zustand und wird zum gefürchteten Krankheitserreger. Doch woher weiß es eigentlich, dass es im Körper ist? Dieser Frage geht Gubensäk mit weiteren Wissenschaftler:innen nach. Es gibt schon erste Antworten.

„Unter der Schutzhülle des Bakteriums befinden sich zwei Proteine, ToxR und ToxS. Diese können die Gallensäure in unserem Verdauungssystem erkennen und funktionieren wie eine Art Schalter. Einmal aktiviert, produziert das Bakterium das krankheitsauslösende Choleratoxin und wird zu einer Art Giftfabrik“, erklärt die Biochemikerin. In Kooperation mit der Medizinischen Universität Graz sucht sie nun nach Wirkstoffen, die genau diesen Schalter blockieren können. Es gibt schon einige vielversprechende Kandidaten, die jetzt im Labor getestet werden.

Täuschungsmanöver

„Das Ziel ist die Anpassungsmechanismen des Bakteriums im Detail zu verstehen um damit Substanzen zu finden, die diese unterbinden. Diese Informationen dienen zur Entwicklung neuer Medikamente gegen Cholera“, sagt die Biochemikerin. Dann könnte das Bakterium im menschlichen Körper schwer überleben, kein Gift produzieren und einfach ausgeschieden werden. Im Idealfall kann so ein Medikament in Krisenregionen dann vorsorglich an die gefährdeten Personen verteilt werden. Ein weiterer Vorteil: „Es gibt Varianten des Erregers, die gegen herkömmliche Antibiotika resistent sind. In diesem Fall könnten solche Wirkstoffe ebenfalls helfen“, erklärt Gubensäk.

Die Ergebnisse könnten als Blaupause für die Bekämpfung anderer verwandter bakterieller Erkrankungen dienen. Denn: „Dieser Erkennungs-Mechanismus funktioniert bei anderen Erregern aus dieser Bakteriengattung ähnlich“, sagt die Biochemikerin.

Publikation:

Vibrio cholerae’s ToxRS bile sensing system

Nina Gubensäk, Theo Sagmeister, Christoph Buhlheller, Bruno Di Geronimo, Gabriel E Wagner, Lukas Petrowitsch, Melissa A Gräwert, Markus Rotzinger, Tamara M Ismael Berger, Jan Schäfer, Isabel Usón, Joachim Reidl, Pedro A Sánchez-Murcia, Klaus Zangger, Tea Pavkov-Keller