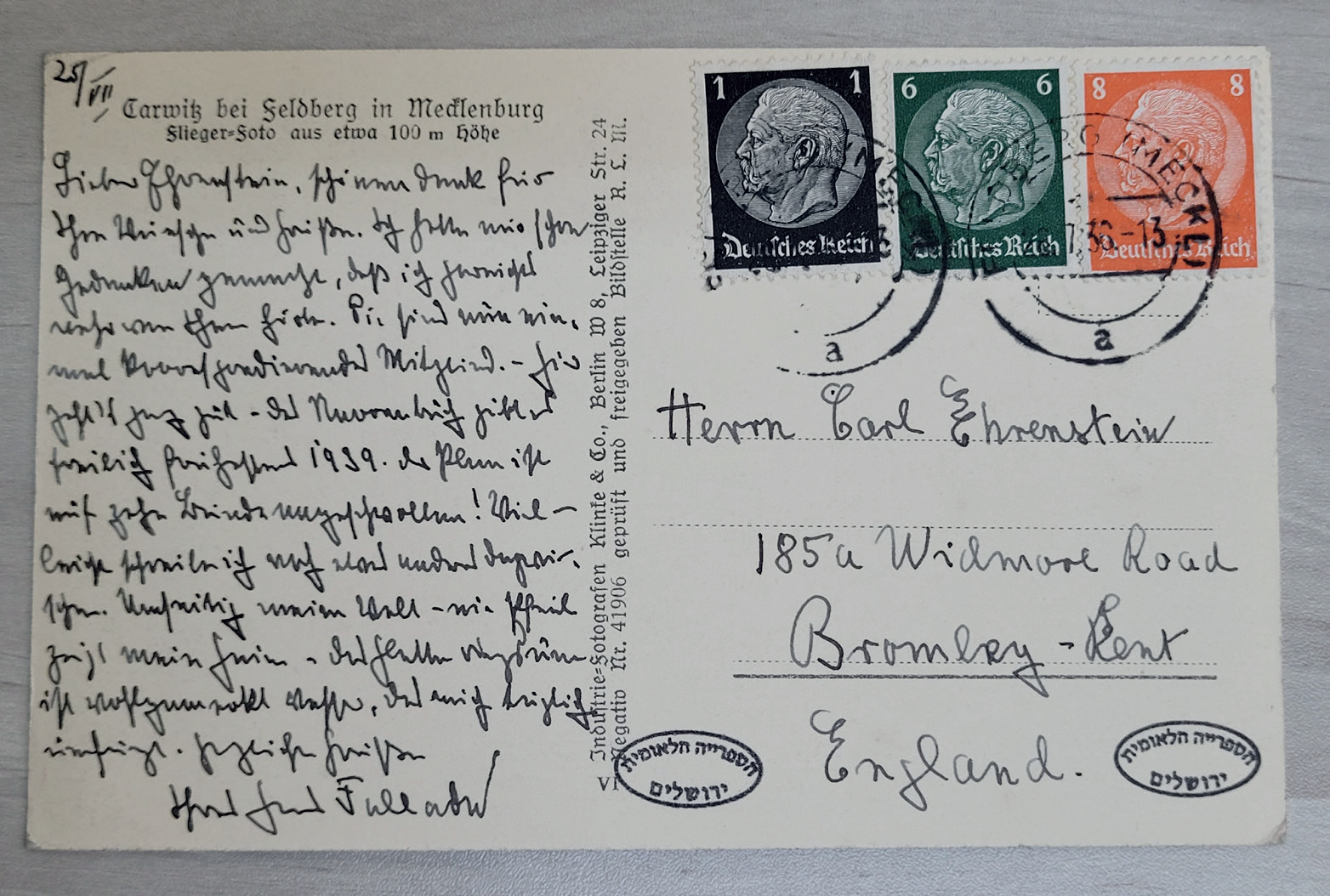

Im Nachlass von Carl Ehrenstein in der Israelischen Nationalbibliothek blieb dessen Briefwechsel mit Hans Fallada, versteckt in einem Archivkarton, Jahre lang unbeachtet – ein Zufallsfund, der wie eine Zeitkapsel in die 1930er Jahre zurückführt. Seit 1928 wirkte Carl Ehrenstein zwischen englischer und deutscher Sprache als Literaturagent in London. Die Sammlung der Briefe aus den Jahren 1934 bis 1938 dokumentiert den Dialog beider Autoren und zeugt

von Ehrensteins erfolgreichem Bemühen, Falladas Romane über den Verlag Putnam & Co. in eine englischsprachige Öffentlichkeit zu vermitteln. Darunter auch Falladas letzten Roman „Jeder stirbt für sich allein“, dessen Publikation Putnam jedoch 1946 ablehnte. Das bewegte Nachleben des Romans erfuhr bei seiner Erstveröffentlichung auf Hebräisch im Jahr 2010 eine bemerkenswerte Fortsetzung: Er löste enorme Resonanz in Israel aus.

Vortrag: Stefan Litt (Israelische Nationalbibliothek Jerusalem)

Kommentar: Arndt Engelhardt (Franz Rosenzweig Minerva Research Center, The Hebrew University of Jerusalem)

Moderation: Birgit Erdle (Institut für Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und

Technikgeschichte, Technische Universität Berlin)

Stefan Litt, habilitierter Historiker und Judaist, Kurator für allgemeine Geisteswissenschaften und Archivar an der Israelischen Nationalbibliothek Jerusalem. Zuletzt wurde von ihm herausgegeben: Stefan Zweig: Briefe zum Judentum, Berlin 2020.

Arndt Engelhardt ist Kulturhistoriker und arbeitet seit 2006 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur - Simon Dubnow, Leipzig, seit 2021 ist er Affiliated Research Fellow am Franz Rosenzweig Minerva Research Center der Hebrew University of Jerusalem. Seine Dissertation über das Netzwerk europäischer Gelehrsamkeit und jüdischer Enzyklopädien im 19. und 20. Jahrhundert erschien 2014 unter dem Titel „Arsenale jüdischen Wissens. Zur Entstehungsgeschichte der ‚Encyclopaedia Judaica‘“. Sein aktuelles Forschungsprojekt lautet „Öffentliche Emanzipation und literarische Zugehörigkeit: Zur Materialität deutschsprachiger jüdischer Verlagskulturen im 19. Jahrhundert“. Jüngst erschienen: „Leipziger Ware“. Kosmopolitische Typographie und jüdische Tradition zur Mitte des 19.

Jahrhunderts, in: Uns eint die Liebe zum Buch. Jüdische Verleger in Leipzig 1815–1938. Hg. Andrea Lorz, Anselm Hartinger und Johanna Sänger (2021), S. 13-37.

Birgit Erdle, PD Dr. phil., Literaturwissenschaftlerin am Institut für Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte der TU Berlin, lebt in London.